分類:投稿 作者:佚名 來源:網絡整理 發布時間:2023-05-11

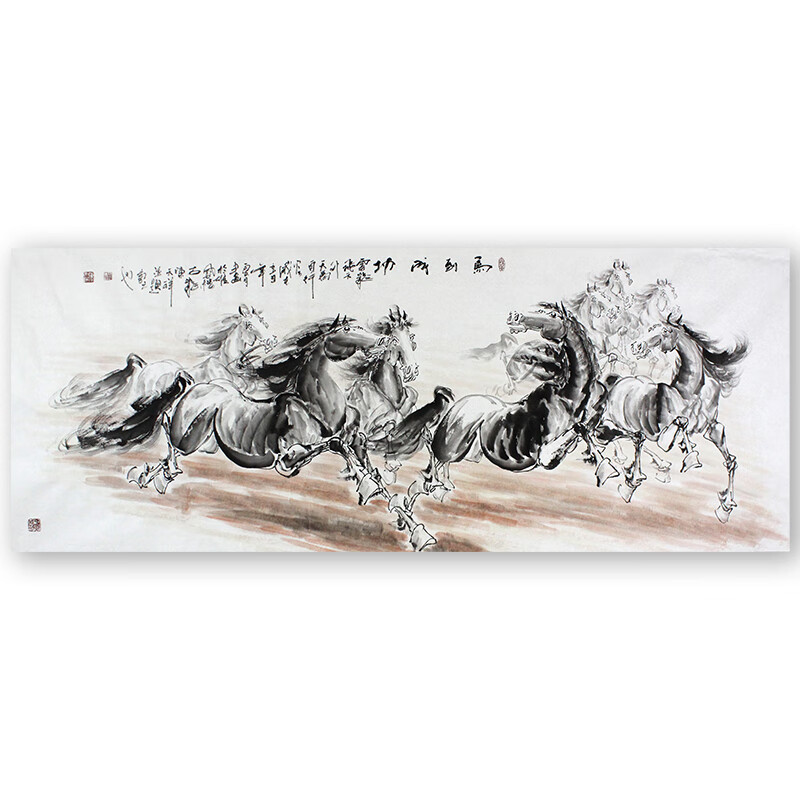

萬方字畫收藏商都是文德路字畫市場中較大的專業市場之一 李國輝 攝

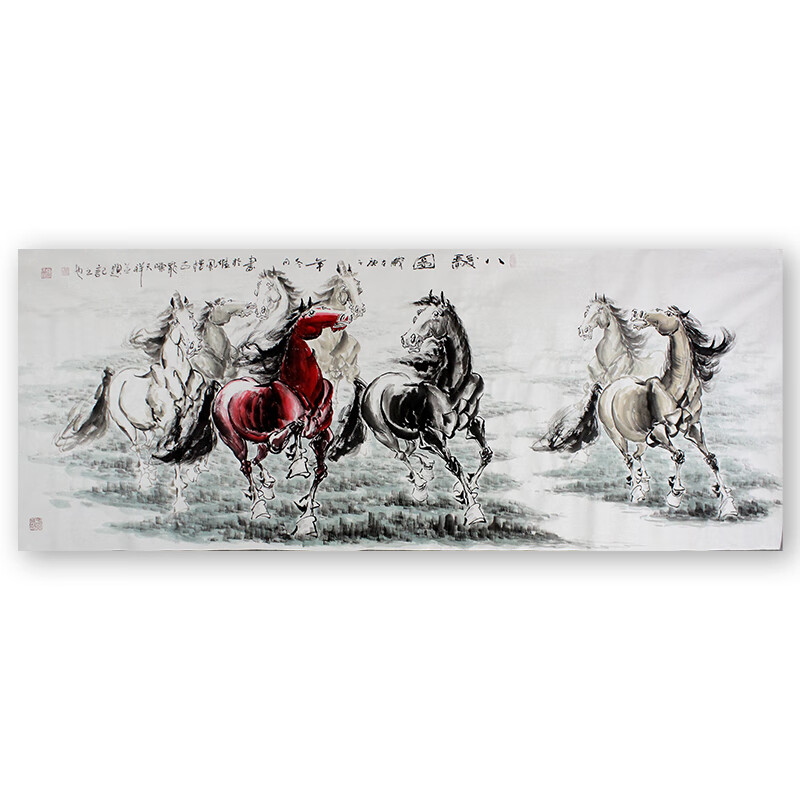

在文德路字畫街一店鋪內,正有顧客在購買畫作 李國輝 攝

文/金羊網記者 李妹妍 李國輝

實習生 吳愛丹 袁夢菲

制圖/黃江霆

午后的文德路,道路兩邊字畫、裝裱的招牌琳瑯滿目,有不少畫廊的伙計在店外熟練進行裝裱、打包,吸引不少游客駐足觀看。

梁軍山接下了一筆小訂單,急匆匆安排伙計去開工;馬萬霞看了一下上月的銷售額,繼續在微信上不厭其煩地和合作畫家溝通構圖和尺寸;楊枝沅則習慣性地鋪開一尺宣紙,將筆尖蘸飽墨汁……文德路上,許許多多如他們一般的從業者,正面臨著轉型的陣痛。

輝煌

全世界都來批發字畫

羊城晚報記者來到萬方字畫收藏商都時,楊枝沅正在自己的畫廊里鋪開宣紙,提筆構思一幅山水圖——生意不太忙的時候,他要求自己保持創作。三年前,他從湖南來到廣州,在文德路開起了這間國畫畫廊。

天氣好的日子里,文德路不少商家會把裱畫的大桌子搬到店外,直接就在大街上裱起畫來。作為畫家,楊枝沅喜歡這樣的氛圍。他告訴記者,之所以來到這里,是因為廣州的市場要大很多,而文德路又是字畫集中貿易的地方。幾年下來,楊枝沅的畫廊生意“還不錯”,國畫都是他親手所作,好的時候一個月能夠賣出10多幅,入賬幾萬元,“聽其他人說,以前的生意要比現在好很多。”

上世紀80年代就在此經營國畫畫廊的梁軍山親歷了楊枝沅口中的“以前”。

“那時候街道兩邊全是做字畫生意的,幾百米可能有一兩百個鋪面,從早到晚都有許多工人在打包發貨。”他告訴記者,文德路自古就是文人、社會名流雅集之地,80年代以后文德路上經營書畫的商鋪成行成市,成為廣州傳統的藝術品交易商圈、中國外銷畫的發源地。在他的印象中,1998年前后生意最好做的時候,字畫從全國各地匯集而來,在這些數以百計的店鋪里裝裱后,向世界各地散發而去,“毫不夸張地說,全世界的批發商都會來文德路采購字畫。”

繁華的文德路商圈集聚了琳瑯滿目的古玩字畫店,手繪的國畫、書法、油畫作品、印刷海報、燈箱畫等高中低檔裝飾藝術品一應俱全。來自珠三角、全國其他省份甚至歐美、東南亞的客人日日穿梭其中買畫、裱畫、定制畫框,若是出得起價錢,熟門熟路的商家還可聯系名家特別定制。

壓力

鋪面租金漲到每平方米1000元

早上九點半字畫印刷廠家,文德路上多數鋪面已陸續開張,李美蓉才不緊不慢地拉起“雅賞”的卷簾門。“雅賞”的營業時間是早上9時30分到下午5時30分,這幾乎是這條街上的“異類”。但在同行的眼中,已在此苦心經營了30多年的“雅賞”無疑也是這條街最響亮的口碑鋪面之一。

“我們只做國畫,跟畫家訂,復制印刷品堅決不做。”李美蓉告訴記者,“雅賞”的優勢是數十年的積淀,擁有許多優秀畫家資源,但是每一個類別都貴精不貴多。

但這些年字畫生意越來越不好做了。她在店里坐了許久,只是偶爾有客人過來詢問裝裱價格,一番討價還價之后,她最終接下了這筆150塊錢裝裱兩幅畫的生意。

市場的不景氣也在李美蓉的預料之中。文德路上一些店鋪大量批發復制品和印刷品,薄利多銷,成本壓得極低。在經營者們看來,文德路產品文化含量較低、書畫良莠不齊、經營檔次較低,這種種因素都沖擊著其作為文化產品集散地的地位,制約著文德路的發展。

但更切身的壓力來自逐年上漲的鋪面租金。在采訪中,不少經營者告訴羊城晚報記者,寸土寸金的文德路,鋪面租金最高已經去到800元到1000元錢一平方米。

“8平方的租金就要六千多,30平方要一萬九千多,生意怎么做呢?”李美蓉有著深重的憂慮,現在熟客比較多,勉強還能維持運營,“但明年呢?后年呢?”

沖擊

互聯網搶走了部分客人

吳純美和馬萬霞夫妻倆1997年從四川老家出來,在文明路精心經營著一間文房四寶店。2007年因鋪面拆遷,他們將生意轉移到了文德路。后來他們也經營起了字畫生意。

在過去,馬萬霞時常在全國各地出差,聯系畫家看作品、下訂單。如今,她在手機上動動手指,就能和千里之外的畫家進行溝通。然而網絡的發達也讓文德路商家的生意受到沖擊。

據媒體早前報道,業界估算,整個文德商圈一年的營業額高達150億元,。但隨著互聯網技術的發展和各地文化商品市場的興起,在馬萬霞看來,文德路千年老街已漸顯“力不從心”。“現在網絡發達了,不管是做框還是拿畫,客人都直奔廠家源頭了,不再需要到廣州來淘。”對此,她有著理性的認識。

電商的價格沖擊讓馬萬霞最為頭疼。每每有客人拿著電商平臺上的價格到實體店砍價,她都只能賠笑臉解釋:“別的租金、人工不說,進貨還有運費,按電商的價格賣我還要倒貼錢。”

訂單的大幅下滑還來自國內同行的崛起競爭。“現在深圳大芬、義烏相關市場做起來以后,很多客人就近去那些地方進貨了。”馬萬霞說。

出路

打造文化市場和品牌

“家里的字畫都在這里買的,我和幾個老友不時都來轉轉。”街坊成叔就住在文德路附近,閑暇時喜歡和老友到此選購字畫,“文化氛圍是最吸引人的。”

但讓他倍感可惜的是,這兩年,文德路的店面幾度變遷,字畫經營逐漸變少,取而代之的是各式的面包店、便利店和房屋中介所,“這在以前都是沒見過的。”

“獨木不成林,分散了單打獨斗就很難做生意,還是要形成規模市場才好。”吳純美希望政府能夠重視文德路的產業聚集效應,做好大規劃,把這一片打造成文化市場。

而這也是李美蓉和梁軍山的愿景:“再造字畫一條街,有規模才有客流,都開了其他的店字畫印刷廠家,字畫就被擠出去看不見了。”

盡管商家來來去去,大多數經營者們并不愿輕易離開文德路。

“雖然其他地方也在打造字畫街,但文德路的字畫文化類產品是最齊全的,既有普通人都能消費得起的中低端書畫作品和裝飾品畫,也有名家名品,覆蓋面和聚集度都非常高,這在全國是唯一的。”吳純美說。

這兩年,吳純美也在思考轉型之路,“我如果是今天再創業的話,街邊實體店不能再做了,除非有很好的項目,唯一走得遠的就是做產品的源頭。”他的思路里,做源頭要兩條腿走路,一部分放在電商平臺進行銷售,另外在每年的產品展銷會上,聯系實體店主動供貨,“掌握市場的主動權,走長線。”“市場還是很大的,可能未來還是從批發重點轉向零售,著力做中高檔的品牌產品,打響自己的品牌吧。”

以上內容來源于用戶投稿,希望對大家有所幫助,如有侵權,聯系我們進行刪除!